一群のt検定をExploratoryで行う

ExploratoryのUIでは、二郡のt検定をサポートしていますが、一群のt検定は現在のVersion 5.5ではUIによるサポートはありません。

しかし、カスタムRコマンドを使えば、一群のt検定を含むUIによるサポートがない検定も行うことが可能です。

この記事では、Exploratoryで一群のt検定を行ってみます。

例として、アメリカ国内線の飛行機のフライトデータから、5000件をサンプルとして抽出してみました。 このサンプルデータから、飛行機の到着遅れの平均は、0から有意に異なるのか検定してみます。

カスタムRコマンドのステップを追加して、一群のt検定のモデルを、データフレームの列として作成します。プラス(+)アイコンをクリックして現れるメニューから、カスタムRコマンドを選びます。

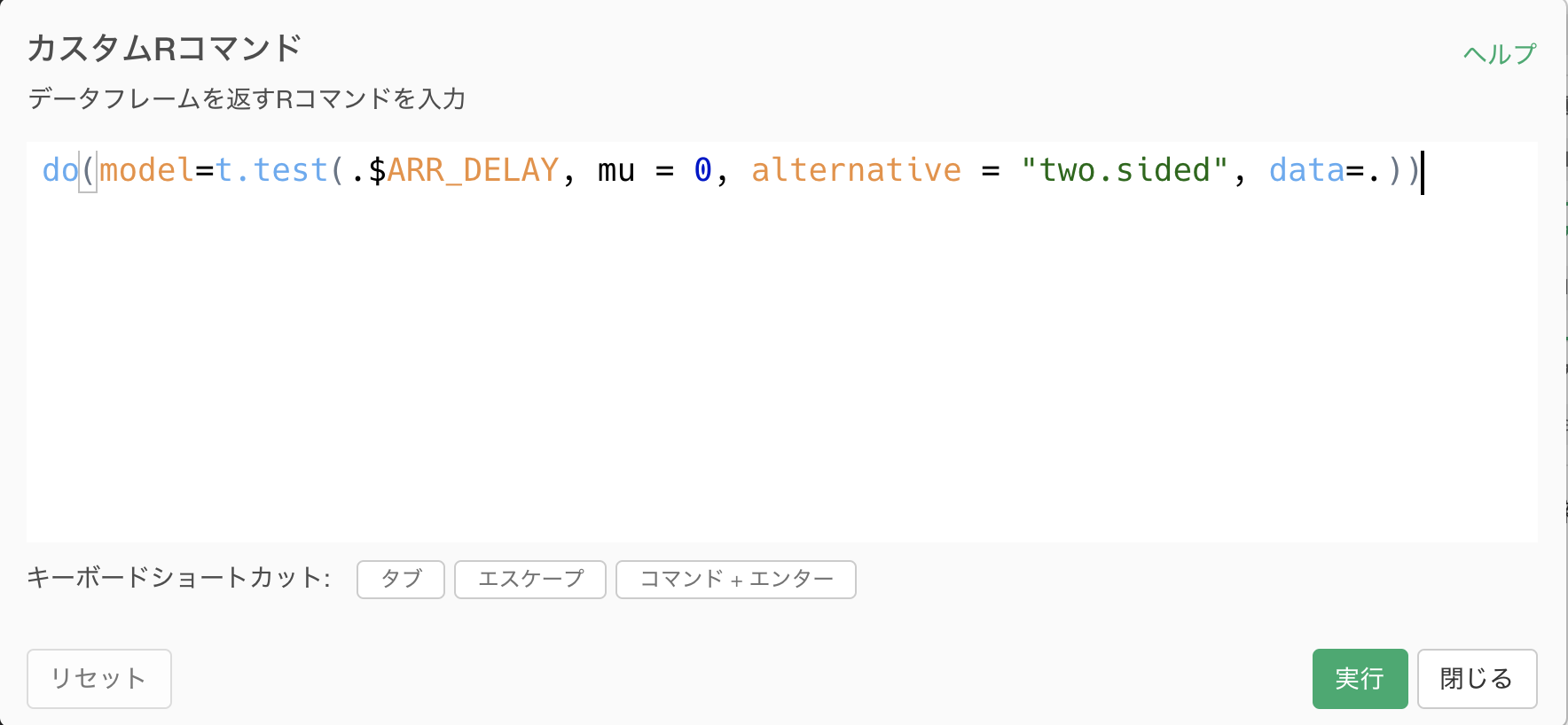

カスタムRコマンドダイアログが現れます。一群のt検定のモデルを作成するために、以下のRコマンドを入力します。

- ARR_DELAY : 列名

- mu : 平均を比較したい値

- alternative : 対立仮説の種類。今回は両側検定を意味する"two.sided"を指定しています。

do(model=t.test(.$ARR_DELAY, mu = 0, alternative = "two.sided", data=.))

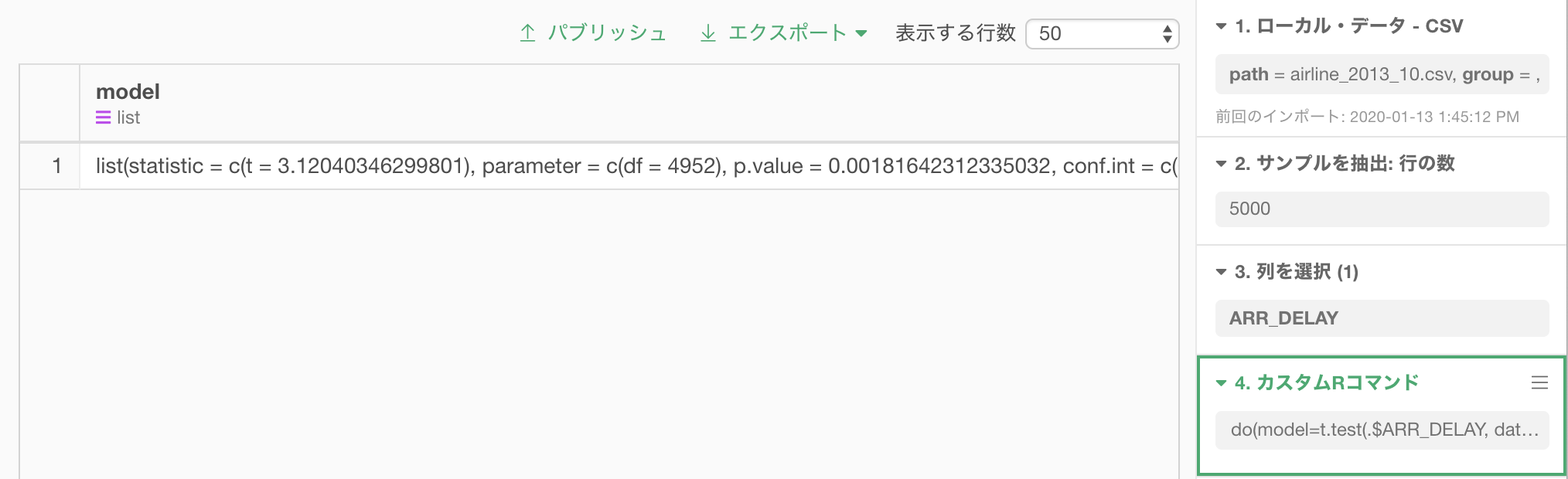

実行ボタンをクリックすると、以下のように、model列を持ったデータフレームのステップが生成されます。

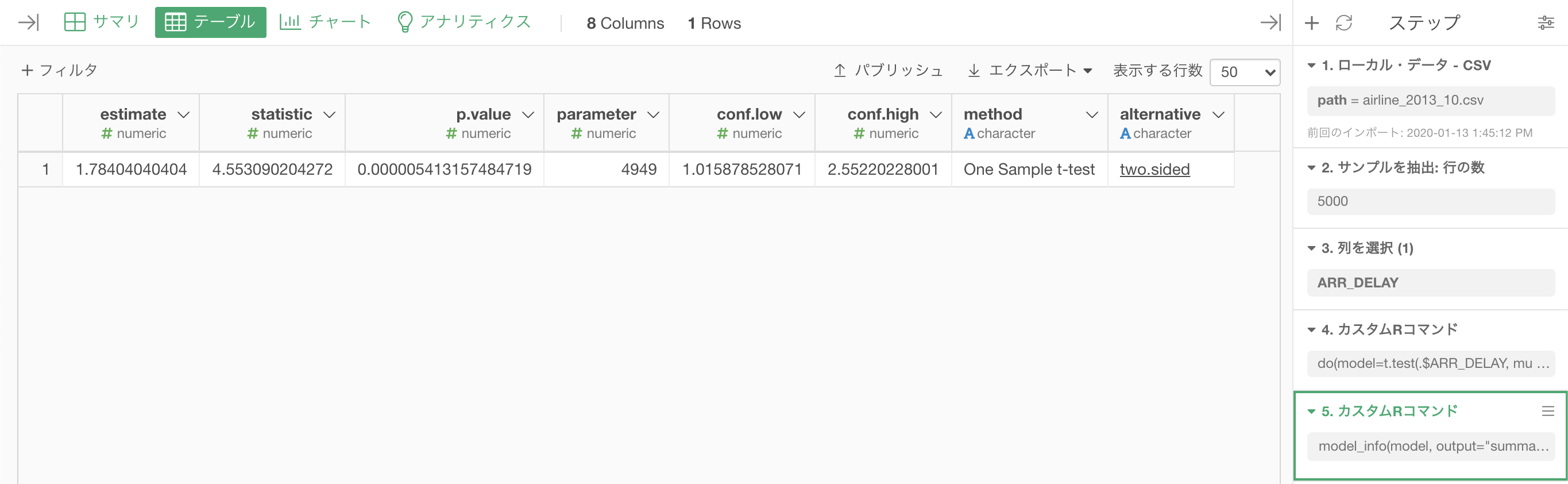

テスト結果を抽出するには、以下のコマンドを実行するカスタムステップを追加します。

model_info(model, output="summary")

model_infoは、BroomというRパッケージの関数(今回はglanceという関数)をデータフレームの列に格納されたモデルに対して呼び出すためのExploratoryの関数です。Broomパッケージは、統計・機械学習モデルを、tidyな形のデータフレームとして取り扱うための便利な関数のセットを提供しています。今回使用するglance関数は、モデルの情報を抜き出して1行のデータフレームにまとめるものです。

このステップが実行されると、テスト結果のサマリ情報を持ったステップが生成されます。

P値(p.value列)は一般的にしきい値として使われる0.05よりもかなり小さく、このサンプルデータから、飛行機の平均的な到着遅れは0とは有意に異なると言えます。