なぜAIが失業を作り出すことはないのか

- Why AI Won't Cause Unemployment - リンク

シリコンバレーのテック業界では知らない人がいないほど有名なベンチャーキャピタル投資家のマーク・アンドリーセンより、「なぜAIが失業を生み出すことはないのか」というエッセーが最近出ていました。

今となっては知らない人が多いかもしれませんが、彼は一昔前、世界初のウェブブラウザ「モザイク」を開発し、その後それを元にネットスケープというウェブブラウザを作る会社を起ち上げました。90年代の話です。

現在、アメリカのテックスタートアップ業界では泣く子も黙るAndreessen Horowitzというベンチャーキャピタルを率い、投資家という立場からAIを始めとした最先端のテクノロジーを使ったり研究したりする様々なスタートアップや大学などの研究機関とも深く関わっています。そのため、彼の見解はよくある外野の人達によるAIに対する評論というよりも、インサイダーの視点ですので参考になるのではないかと思います。

新しいテクノロジーが人間の仕事を奪い、多くの失業につながるという恐怖はこれまで何百年もの間にわたって産業化された社会で広まってきました。実際には資本主義経済においては仕事の数も給料も上昇を続けてきたにも関わらずです。

いつの時代も、「仕事が無くなってしまう終末」というのはすぐそこまでやってきているかのようです。

ラッダイト運動(19世紀初頭のイギリスで機械化に反対した熟練労働者の機械破壊運動)を調べてみればそのことがよくわかります。

過去20年において既存の仕事が奪われてしまうかもしれないテクノロジーの出現に対して人々が道徳的なパニックになったことが2回ほどありました。1つ目はインターネットによって可能になったアウトソーシングに対してで、2つ目は2010年代のロボットによる自動化に対してです。

しかしこうしたテクノロジーが出てきた結果起きたのは、コロナ以前において、人類史上、国内経済、そしてグローバル経済において最も多くの雇用をもたらし、さらに最高の賃金上昇をもたらしました。(最高の賃金に関しては日本は当てはまらないかもしれませんが。)

現在私達はこうしたパニックの3回目に陥っています。それはAIに対してで、さらに共産主義的なユニバーサル・ベーシックインカムがセットになっています。

そうした人たちは、

「今回は違う、AIは今までのものとは違う」

と言うのですが、本当にそうなのでしょうか?

普段であれば、こうしたテクノロジーによる失業に対してよくある反論をするところです(例えばHenry HazlittやFrédéric Bastiatによる議論が参考になります。)。

しかし、これに関してはそういった一般的な議論も必要ないと思うのです。というのも、別の問題がほぼすべての経済分野においてAIの進化を妨げることになるからです。

その問題とは、AIはほとんどの経済分野においてすでに違法だということです。そして、今後考えうる全ての経済分野においてもそうなるでしょう。

どうして私にはそんなことがわかるのでしょうか。

なぜならテクノロジーがすでに経済のほとんどで違法で、時間とともにその傾向がさらに強まるからです。

どうしてそんなことが言えるのでしょうか?

その答えは以下のチャートです。

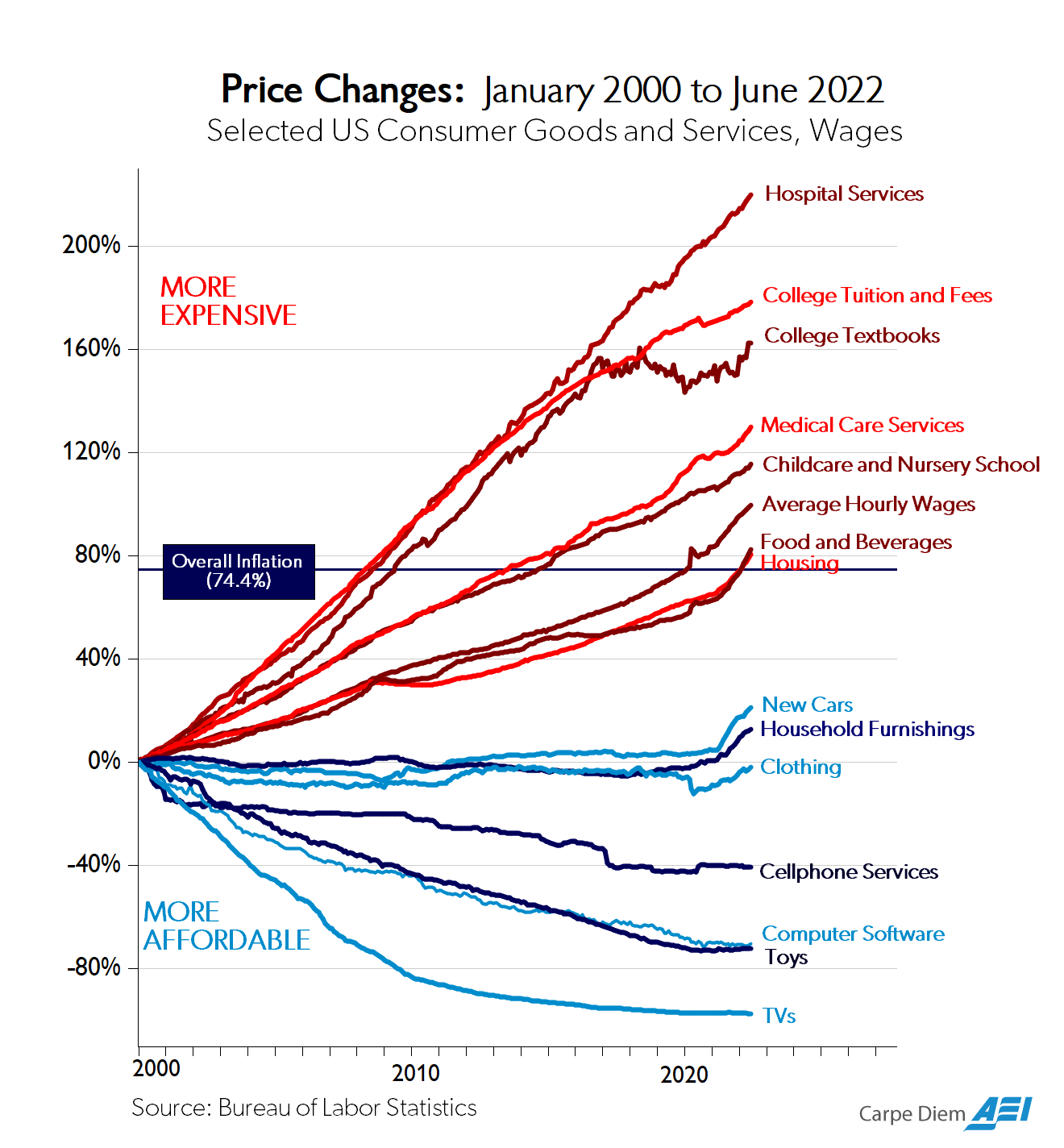

このチャートは経済の主要な分野でのインフレ調整後の価格の推移を表したものです。

このチャートを見る限り、私達はまるで2つの経済圏に暮らしているかのようです。

青い線は、テクノロジーによるイノベーションがものやサービスの品質を上げると同時に価格を下げることが許されている分野のものです。

逆に赤い線は、テクノロジーによるイノベーションによって価格を下げることが許されていない分野のものです。実際、教育、医療、不動産などといった政府による規制が強い分野はどれも、そこで使われているテクノロジーの進化は止まっているにもかかわらず、価格はとんでもない勢いで上昇していっています。

100ドルあれば、フラットスクリーンテレビであなたの家の壁全面を覆うことができるのに、4年制の大学に行くには1億円ものお金がかかるような時代に私達は向かっていっているのです。そして、誰もこの構造的な問題を解決する方法を提案することすらできないというのが現実なのです。

なぜなのでしょうか?

赤い線の分野は政府と業界自身によって厳しく規制がかかり、管理され、そのことによって身動きが取れなくなっています。こうした業界は独占的で、寡占的で、政府によるがんじがらめの規制、価格操作、旧ソ連スタイルの価格統制、職業資格などを通して改善や変化を拒む仕組みができあがっているのです。テクノロジーによるイノベーションはこうした分野では現在ほぼ禁じられていると言えます。

それでは、生産と消費に対して持つ人々の感情的な反応を考えてみましょう。

私達は何に対して不満を持ちますか?

消費者の立場になって考えてみると、価格の上昇に対して不満を抱きます。それは赤い非テクノロジー分野です。

逆に生産者の立場になって考えてみると、テクノロジーによる既存の仕組みが破壊されることに対して不満を抱きます。それは青いテクノロジー分野です。

つまり、どちらも満足させるようなことはできないということです。

訳者注:テクノロジーを防げば既存の仕組みを残せるが、それは価格の上昇を意味する。逆に、テクノロジーを受け入れればそれによって既存の仕組みは壊されるかもしれないが、価格は減少する傾向にある。

それではここで、時間とともに何が起きるか考えてみましょう。規制によって新しいテクノロジーを受け入れを拒む分野の製品やサービスの価格が上昇し、比較的規制がゆるく、新しいテクノロジーによって進化した製品やサービスの価格は下降します。

どちらが経済を消費すると思いますか?

規制が多い分野のGDPに対する割合は増え続けることになり、逆に規制がゆるい分野が占める割合は減少していきます。これが行き着く先を考えると、最終的には経済の99%は規制が強い非テクノロジー分野に占められることになります。そして、現在私達はまさにそうした方向に向かって歩んでいるのです。

なので、AIは全体とし失業者の増加を生みだすようなことにはならないでしょう。例えラッダイト運動(19世紀初頭のイギリスで機械化に反対した熟練労働者の機械破壊運動)の主張が今回は正しかったとしても。

AIは経済のほとんどを占める分野ですでに違法なのです。そしてまもなく、ほぼすべての分野で違法となるでしょう。

新しいテクノロジーが出てくるといつも人々はこれで今までの仕事が置き換わってしまうので、仕事が無くなると心配します。

例えば以下のビデオは、80年代にパーソナル・コンピューター(PC)が世の中に出回り始めた当時、人々はこうしたコンピューターによって多くの人たちの仕事が無くなってしまうことによる心配を捉えています。

この番組の中で当時このパーソナル・コンピューターを世の中に送り出したスティーブ・ジョブズは、コンピューターは人間の仕事を置き換えるものというよりも、自転車がそうであったように人間の能力を強化するツールだと考えるべきだと主張します。

その後、世界がどうなったのかを見ればスティーブ・ジョブズの主張が正しかったことがわかります。

現在のAIに関して心配、懸念することは多くあるのは確かなのですが、人間の仕事が無くなってしまうということに関してはあまり心配しすぎることはないのではないかと思います。もちろん、AIによる自動化によって無くなってしまう仕事というのはあるでしょうが、逆に新しく作られる仕事もたくさんあるのではないでしょうか。さらに、AIが当たり前になる時代には既存の仕事は新しいやり方に変わっていくでしょう。

今となっては全ての人がPC(またはモバイル)を持って仕事をするのが当たり前となりました。

PCやiPhoneなどによって仕事のスピードが速くなり、効率が高くなり、生産性も向上しました。しかしそのことによって仕事が減ったかと言うと、逆に仕事の数も仕事の量も増えたのではないでしょうか。

AIも同じではないでしょうか。

もちろん、それ以前にマーク・アンドリーセンが上記のエッセイの中で主張するように経済の主要な部分ではAIの採用は一向に進まないのかもしれませんが。

データサイエンス・ブートキャンプ・トレーニング

データサイエンス、統計の手法、データ分析を1から体系的に学ぶことで、ビジネスの現場で使える実践的なスキルを身につけたいという方は、ぜひこの機会に参加をご検討ください!

ビジネスのデータ分析だけでなく、日常生活やキャリア構築にも役立つデータリテラシー、そして「よりよい意思決定」をしていくために必要になるデータをもとにした科学的思考もいっしょに身につけていただけるトレーニングとなっています。