データとアナリティクスの活用が進むアメリカのアート業界から学べる4つのポイント

美術館、コンサートホールなど、コロナ禍でお客の数が減ってしまった後では、どのように経営を立て直し、財務状況を改善することで、さらにコミュニティに継続的な貢献ができるか、というのは差し迫った問題であると思います。

そこで、戦略を見直し、経営状況を改善するために、こうした非営利機関でもデータの活用に対する期待は高まるばかりです。

しかし、いざデータを使うとなると、使えるデータがない、または整備されていない、何をどう見て良いかわからない、人材がいない、などハードルがあり、なかなか前に進めないという現実があります。

そんな中、マッキンゼー・コンサルティングがアメリカのいくつかの美術館やオーケストラの組織といっしょに行ったデータ分析プロジェクトの話を最近公開していました。

- The art of data: Empowering art institutions with data and analytics - リンク

非営利機関だけでなく、一般的な営利組織、企業にとっても大きく参考になる情報が満載だと思いますので、こちらに翻訳という形で紹介したいと思います。

以下、要約。

多くのアート機関は自分たちの仕事の成果を測りかねています。そのため、彼らが理事会やスポンサーを含むステークホルダーたちに自分たちのパフォーマンスをどう説明したら良いか頭を悩ませています。またこのことは、現在、そして将来の問題に備えて、どのように自分たちの経営モデルを戦略的に再構築していけばよいのか、という質問に答えることも難しくしています。

アメリカでは、オーケストラやダンスなどのパフォーマンス、さらに美術館などを含めたアートに関連するビジネスはコロナパンデミックによって3.2ビリオンドル以上の収益が失われ、さらに消費者の行動様式が変わったことによってチケットの需要が25%も下がったと言われています。

現在のような先の見えない景気動向、そしてインフレーションに対する懸念は、この業界が直面している問題をさらに深刻にさせています。

マッキンゼーは以下のアメリカの7つの有名なアート機関と協力して、彼らのデータとアナリティクスの活用を強化するためのプロジェクトを実施しました。

- ブルックリン美術館

- ボストン美術館

- ヒューストン美術館

- 国立美術館

- シカゴ交響楽団

- クリーブランド管弦楽団

- ワシントン・ナショナル交響楽団

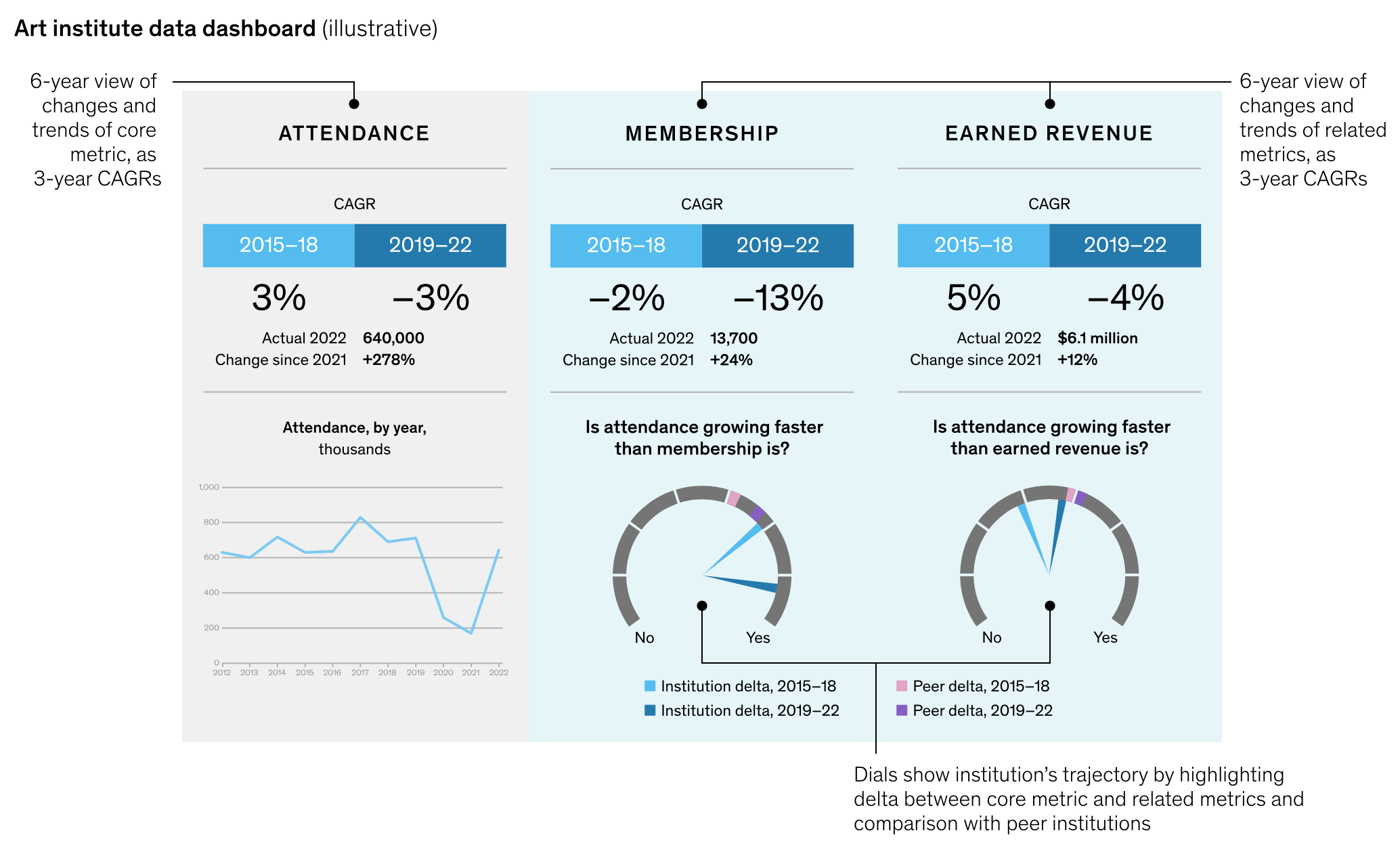

こうしたプロジェクトでは、組織の戦略の策定に役立つ情報を提供し、経営、業務を改善し、組織の中でデータとアナリティクスを適切に使っていくための基盤を提供するために、使いやすく、客観的で、さらに多くの人に使ってもらうことになるダッシュボードを作ることとなりました。

これから、そうしたプロジェクトより得られた教訓を共有したいと思います。

1. 今あるデータで今すぐ始める

多くのアート機関では、ここ最近の顧客管理システムの導入に伴い、データの管理に関してすでになんらかのシステムを構築しているものです。しかし、自分たちのパフォーマンスを評価するための標準的な指標を持っている組織はほとんどありません。

例えば、こうした管理システムは自分たちの会場に来る一意な訪問客を測れるようにするべきなのですが、実はこのようにしっかりと指標を使いこなせている組織はあまりありません。その代わりに、例えば全訪問客といった一般的な指標を使ってしまっています。

これはスポンサーや献金者の傾向を理解するための指標に関しても同じことが言えます。献金者の数、平均献金額、新しい献金者、上位10の献金者の全体に対する割合などが献金者の傾向を知るための指標として使われているだけです。

組織の中で標準となる指標がないことは、これからデータを整備し活用していくためにどこにフォーカスすればよいのかはっきりせず、担当するチームは混乱するだけとなってしまいます。

データとアナリティクスをすぐに活用し始めるために最も効率的な方法は、組織の上位レベルで重要とされていることに注目した上で、データがすでにある領域に集中することです。

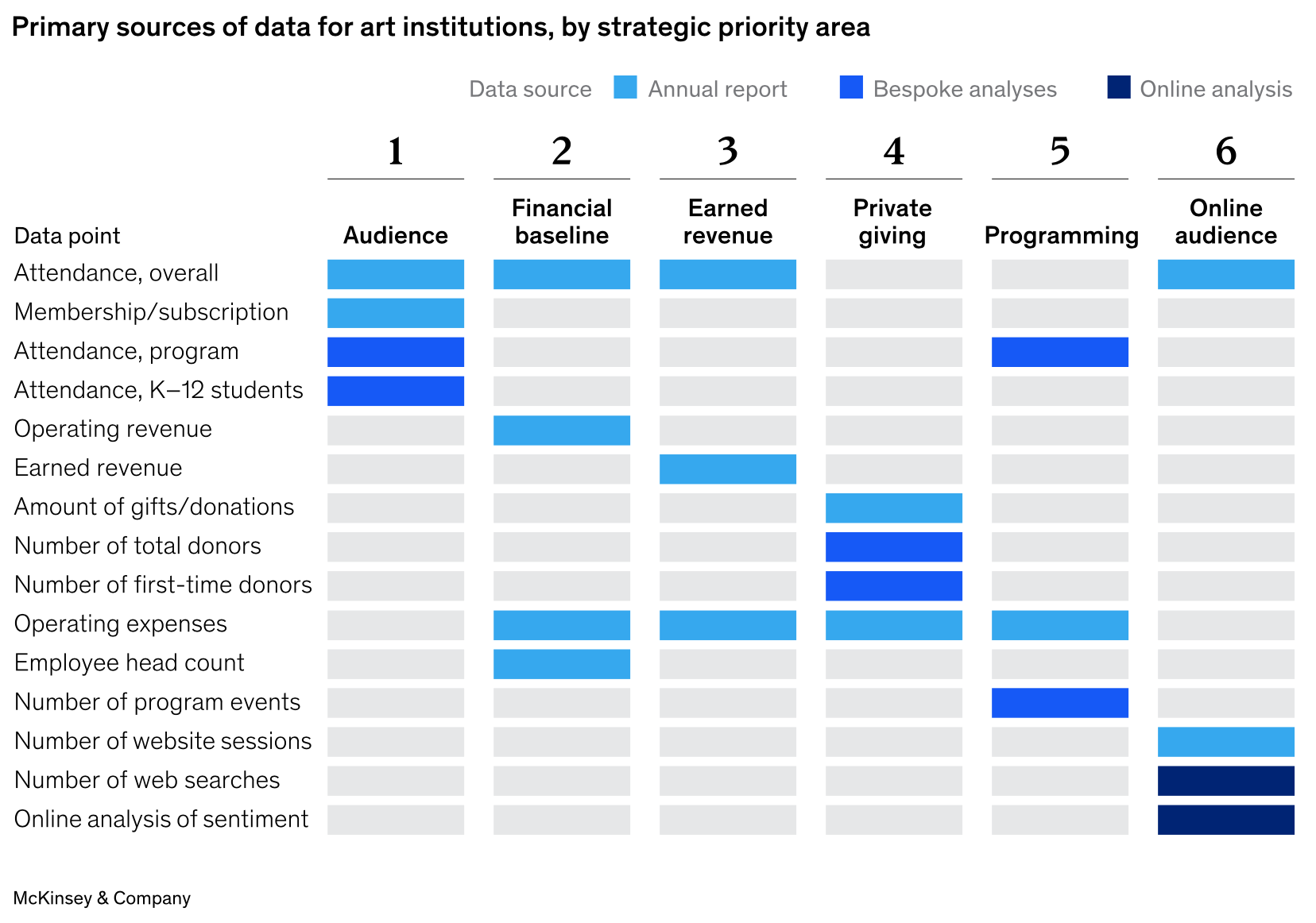

前述の7つのどのアート機関においても、もっとも重要な戦略的な領域は以下の6つとなります。

- 観客

- 会計基盤

- 収益

- 私的な献金

- プログラム

- オンラインの観客

そこで、これらの領域に対するそれぞれの組織のパフォーマンスを理解するために必要となる15の指標を以下のように定義しました。

2. 長期的なトレンドを見る

多くの組織は自分たちのパフォーマンスを評価するさいに、年ごとにどう変化しているのかを見るものです。しかし、こうしたアプローチは判断を難しくします。というのも、アート業界の場合、ある特別な大人気のイベントがあったり、ある特定のスポンサーや献金者から大きな献金があったり、といった具合にその年によってトレンドが大きく変わることが多いからです。もちろん、コロナによる影響もこうした特別なイベントに含まれます。

こうしたアウトライヤー(外れ値、例外的なイベント)を特別なものだとして捉えずに、一喜一憂してしまうと、戦略を立てたり、自分たちのパフォーマンスを評価したりするためにデータを使おうとするせっかくの取り組みに対する信用がすぐに失われてしまいます。

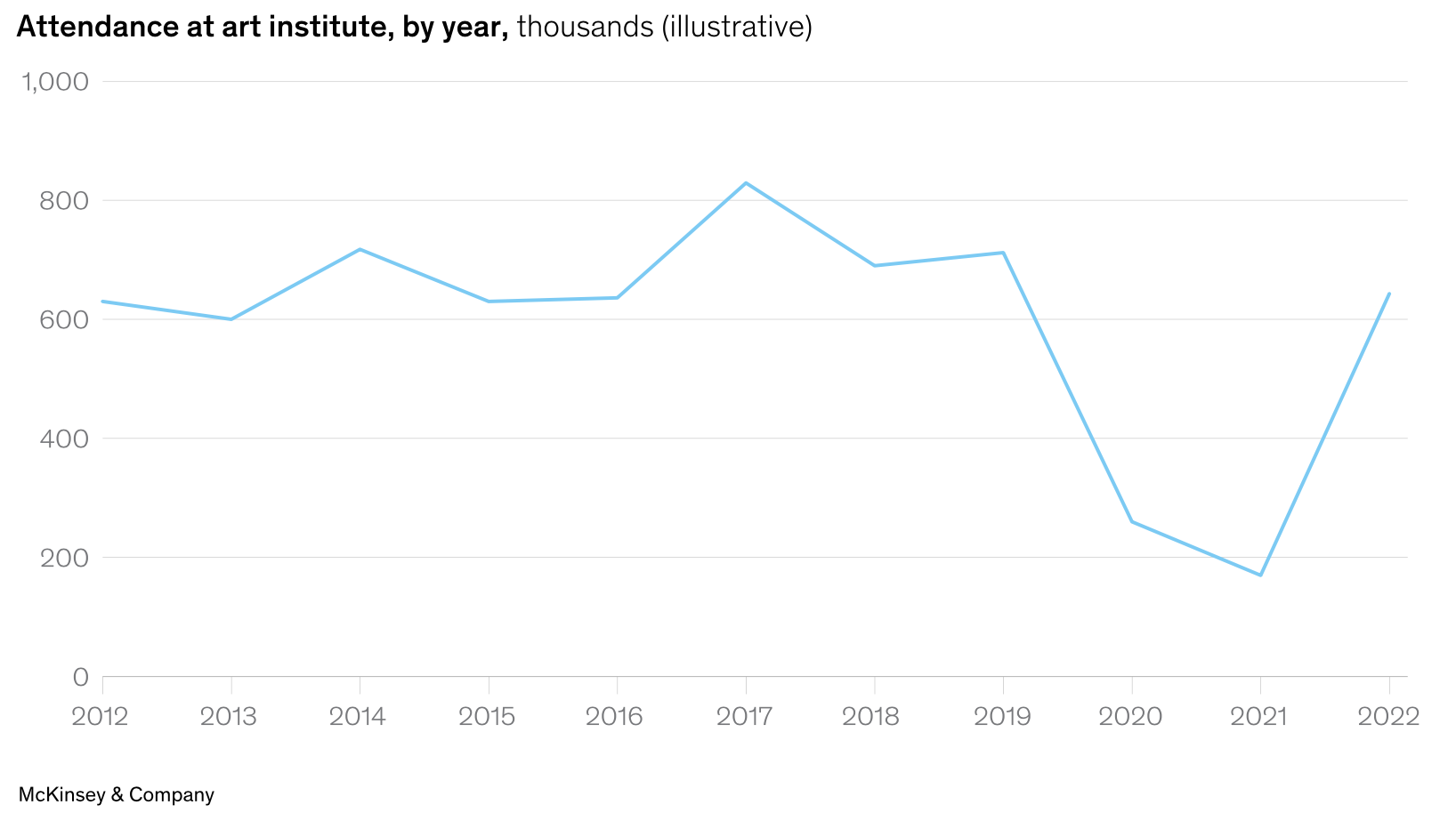

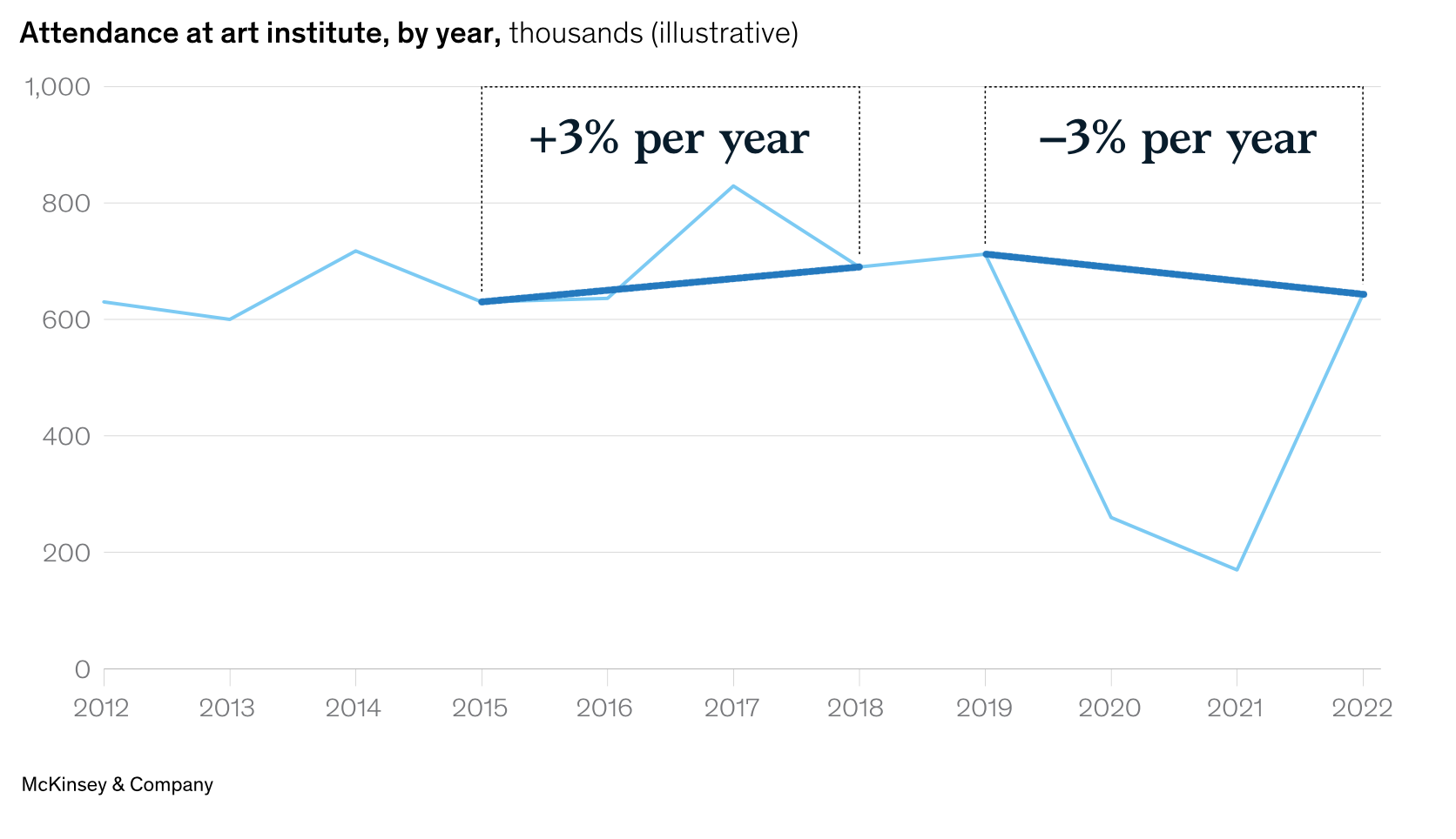

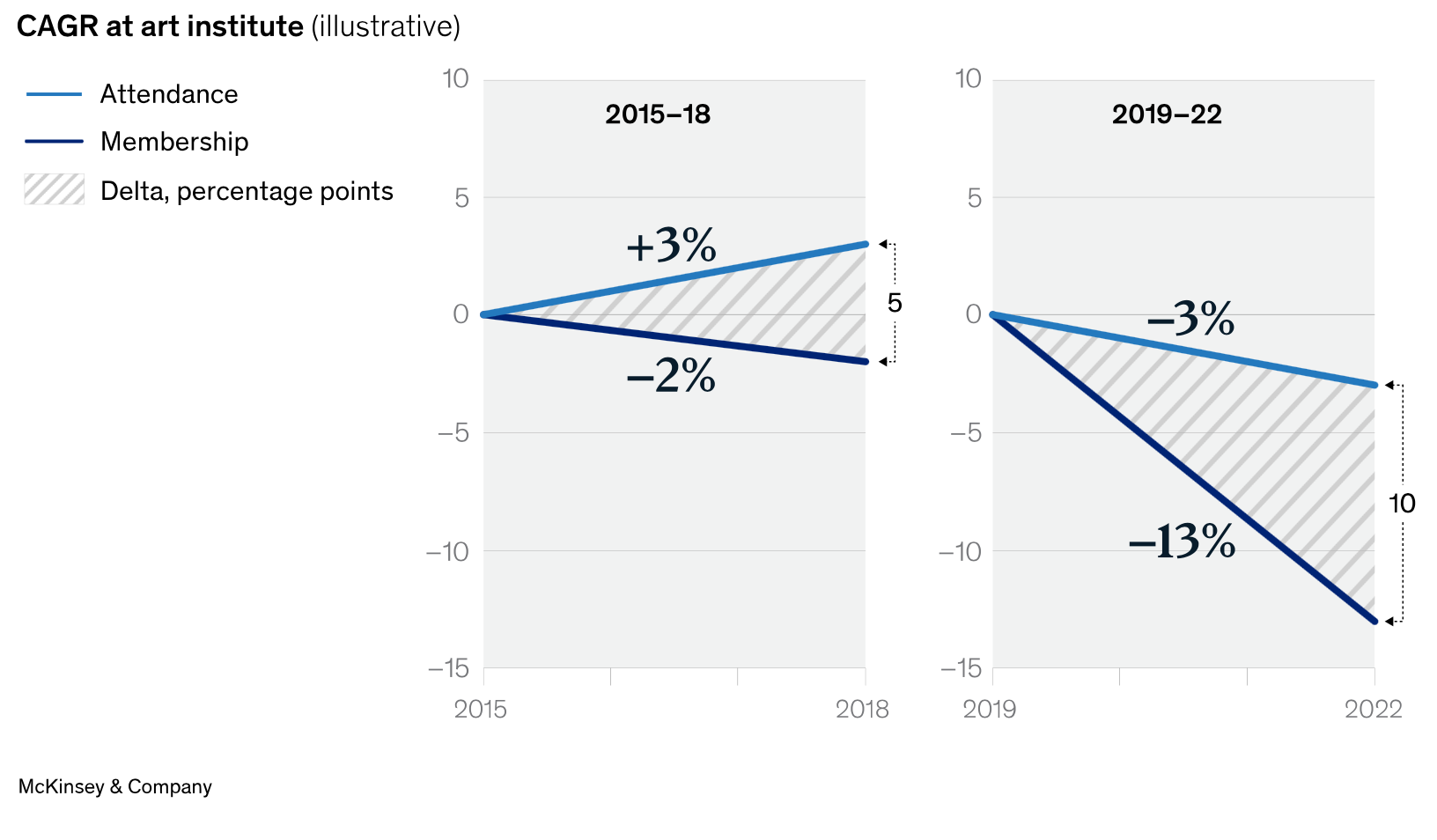

そこで、毎年の数値を複数年での積み上げ平均として計算することによって、長期的なトレンドを把握することができます。今回のプロジェクトでは変化率を3年という期間ごとに計算した上で、長期的な変化率のトレンドを分析しました。

こうした複数年でならすことによって浮かび上がってくるトレンドは、それぞれの機関がこれからの重要な戦略を練るのに役に立つインサイトを与えてくれるものとなりました。

下のチャートでは、薄い青い線がそれぞれの年の観客の数です。単位は千となります。そして、濃い青色の線が3年という期間で見たときの観客数の変化率です。

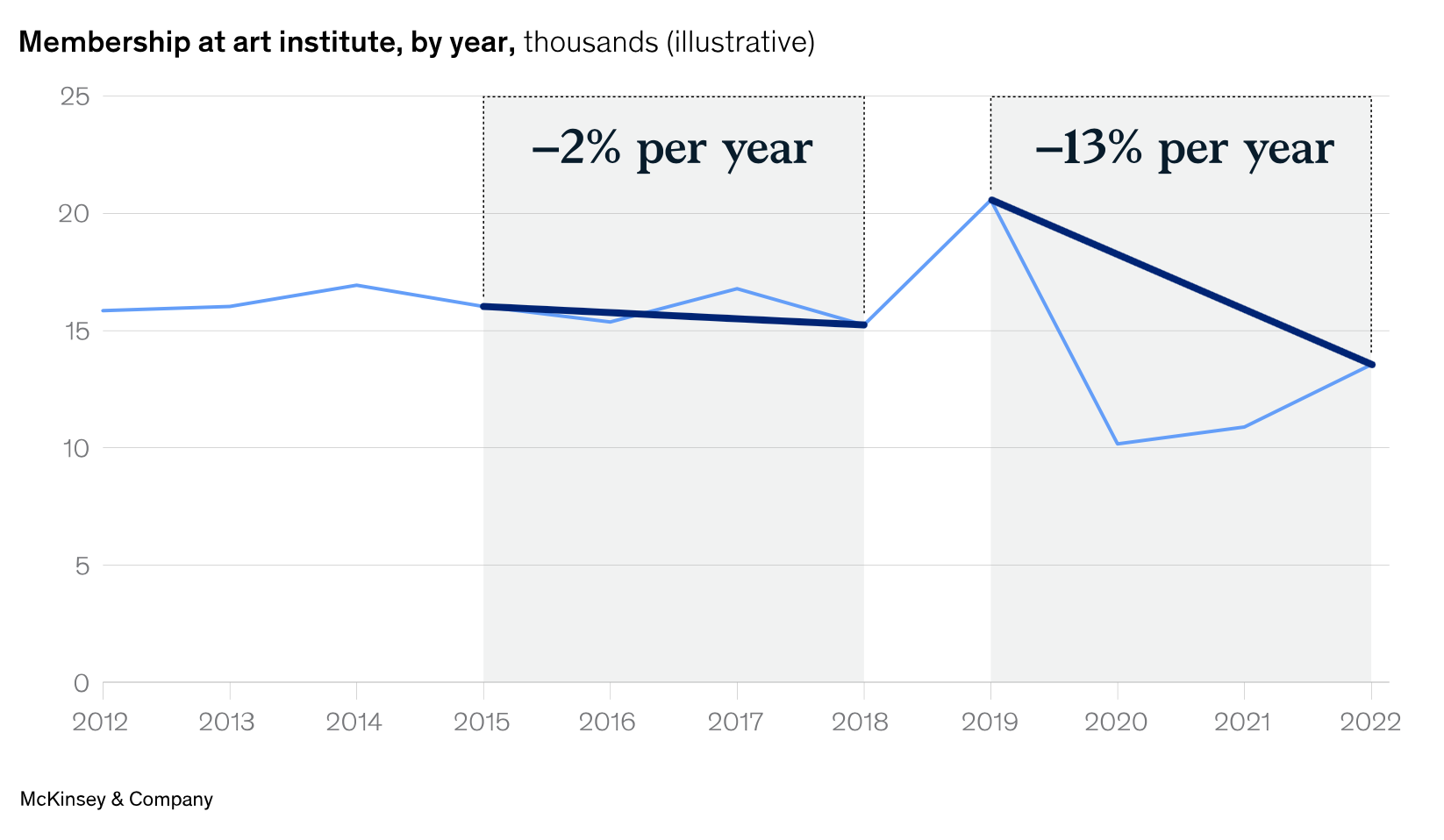

こうした3年毎に計算する方法は他の指標のトレンドを見るのにも使えます。例えば、以下はメンバーの数のトレンドに関するものです。

例えば、人材育成、プログラムの方向性を変える、オーディエンスの認識を変えるといった長期的で継続的な変化を行っていくのは、アート機関にとって大変なものです。

大きな展示会を計画するのは、アート作品を借りるための交渉、いくつかの機関とのパートナーシップの構築、アートの展示のための温度調整環境の整備、関連する出版物の制作、などを含め、3年くらいかかったりするものです。

オーケストラであればリハーサル、ゲストの指揮者、演奏者などを調整したり管理したりしなくてはいけません。

そこで、3年から5年という期間に渡ってイベントを分析することで、機関はどこに向かっているのか、これまで組織が戦略的に取り組んできたことがどのような貢献を果たしているのかをより正しく、そして戦略的に評価できるようになるのです。

3. 2つの指標の期間による変化を比べる

アート機関のパフォーマンスを評価するための標準的な指標というものはほとんど存在しません。

例えば、観客の数の増加は、それ自体が必ずとも良いとは言い切れません。というのも訪問者のエクスペリエンスの質を保つために、いくつかの機関では敢えて観客の数を制限したりするものです。また、利益の大きな増大は、その機関が非商業的な活動に十分な投資をできていなかったこととして捉えられることもあるのです。

非営利組織にとっての標準的な評価方法がない中で、戦略的な重要な分野に関して組織がどう成長または変化しているのかを把握することを私達の分析の中心に置くことにしました。

その上で、以下のようなキーとなる質問に答えるために有用となる知見を得ることができるよう私達の分析をデザインしました。

- メンバーシップは観客の数の増減と同じペースで変化しているか?

- 収益の増加によって業務費用も増えているのか?

- 職員の増加は組織の収益、利益などの増加のペースに合っているか?

- この機関は、献金全体の成長に占める割合を保ちながら、新しい献金者を集めることができているか?

- ウェブサイトへのトラフィックは観客数の成長よりも早く成長できているか?

こうした質問に答えるために、私達は2つの指標の変化を比べ、その違いを観察することに注目しました。

例えば、観客数の成長よりも営業収益の成長が早いのであれば、それはより効率的に有料イベントのチケットの売上が伸びていることを反映しているのかもしれません。逆にもし観客数の成長よりも営業収益の成長が遅いのであれば、それはコミュニティのエンゲージメントを上げるための一般参加型の無料イベントを優先していたことが反映されているのかもしれません。

対象となる機関の戦略的な歩みに関する知見を得るために、私達は2つの成長率の差に注目しました。下のチャートの右側の例では、2019年から2022年にかけてのメンバー数(濃い青色)の成長は観客数(薄い青色)の成長のペースに比べて10%も下がるものでした。これによって、該当機関のメンバーシップをもとにしたビジネスモデルに大きな問題の可能性があることがわかりました。

4. データドリブン・カルチャーはトップから

このプロジェクトでは重役や理事会委員、そして外部のステークホルダーたちが、その機関の戦略を理解するために必要な情報を提供するためにダッシュボードを作りました。

しかし、ダッシュボードを作るのはこのプロセスにおけるただの1つの側面に過ぎません。同じように重要なのは、クリエイティブでありかつ分析的でもある組織のマインドセットを作ることであり、それはトップから始まるものなのです。

というのも、データやアナリティクスへの長期的な投資、関連したツールやシステムを導入することへの長期的なコミットメント、組織の方向性を決めるさいにこうしたツールやシステムから得られた情報を実際に使うこと、などに対して重役レベルで調整できているかということが重要となるからです。

話が少し詳細になりますが、シリアリーダーがダッシュボードのメンテナンスとデータがいつも最新で、かつ正確であることに責任を持っているべきです。

取締役や役員理事と年次の戦略レビューをするための会議が設定されていることも重要です。そこでは、取締役や理事会委員はダッシュボードから上がってくる数字を元に、その機関が目指す方向や計画を検証し、将来のパフォーマンスに向けて目標を立てることになります。

こうしたミーティングでは以下のような質問に答えることができるべきです。

- 戦略的な重要ないくつかの分野に関して、私達が目標とする数値は?

- 私達のパフォーマンスはどの分野で目標に向かって進んでいて、どの分野でギャップ(ずれ)がでているのか?

- そうしたギャップを埋めるために戦略的に取り組むべきことは何か?

3つの方面から行動を起こす

データとアナリティクスからより大きな価値を得るために、アート機関の取締役会や重役は以下の3つの取組みを始めることを推奨します。

データアナリティクスのコアを作る

- 機関の全てのデータを集積する場所の作ることを含めたデータとアナリティクスのプロジェクトの責任を、シニアレベルのリーダーに割り当てる。

- 完全でなくても良いので、既存のデータを使い、機関のパフォーマンスのトレンドが見れるダッシュボードを作る。

- データから得られる情報が有用なものなのかを議論したり、機関が期待するパフォーマンスと実際のトレンドとのギャップを認識したりするためのミーティングを、CEOとシリア・リーダー達との間に設定する。

データアナリティクスを組織内に拡張させる

- 機関のパフォーマンスを定量的、そして定性的に評価できるように指標として定義する。

- 戦略的に重要なデータを集め、標準化するためのプロセスを内製化する。

- データ収集とデータ管理において足りてない点、うまく行っていない点は何かを把握する。

- データドリブンのマインドセットをリーダーシップレベルで作り、機関全体のモデルとなるように、ダッシュボードや関連する知見を全てのスタッフと定期的に共有する。

新しい機会を追求する

- 組織そして個人の戦略を練っていくために重要となる知見を得るためのデータ収集や分析への継続的な投資にコミットする。

- AIなどを積極的に活用し、将来のパフォーマンスを予測するためのモデルを構築していく。

- 可能であれば、ダッシュボードを外部にも公開し、自分たちが歩んできた道のりと、これから進もうとする方向性を1年に1回のペースで発表していく。

以上、要約終わり。

あとがき

経済的な利益を上げることだけでなく、コミュニティ活動を通した公共の利益も考えなくてはいけないという、アート業界における特殊な事情を考慮した上で、どのようにデータを使って自分たちの仕事の評価をし、さらに将来の戦略を立てるのに活用していくべきか、という話は参考になる点が多かったように思います。

ところで、今回の話はアート業界だけに関わらず、様々な業界においても参考になる話だと思います。特にこれからデータを活用していきたいが、ほんとうにうまくいくのか、役に立つのかわからないと思っている企業、またはデータ関連のプロジェクトを始めてみたが、どうも組織がデータドリブンになっていかないという悩みを抱えているチームには、参考になるヒントもあったのではないでしょうか。

私は特に、今あるデータですぐに始める、という部分に大きく賛同します。昨今であればすでに多くの組織が何らかの顧客管理システムを導入したりしていたりするので、顧客に関する何らかのデータがすでにあったりします。しかし、そうした組織でも様々な理由でなかなかデータ活用が進まず、データ分析が後回しになったり、またはデータ基盤の整備にばかり時間を欠けていたりといった話をよく聞きます。

しかし重要なのは、本文にもありましたように、ビジネスが上手く言ってるかどうかを判断するための数値、個人が成果を上げているかどうかの数値、自分たちの目的やゴールに向けての進捗を評価するための数値といったものが指標としてしっかりと定義されているということで、ここが実際にはうまくできてないといったことがよくあります。

データ分析のためにはビッグデータと機械学習の複雑なアルゴリズムが必要だと思われがちですが、実は最初のフェーズではそんなことはありません。むしろ、良い、悪いの判断をするための指標が決まっていないことこそが、データがある無いよりも大きな問題でなのです。

それだけに、データの活用を進めたい、データを元にビジネスを改善していきたいと思っている組織は、まずここをはっきりと議論し、組織内で合意を取り、数値として定義することが最初の一歩だと思います。その上で、そうした指標となる数値をダッシュボードでもスライドでもノートでも何でも良いので、組織やチームのみんなと共有できる形にし、その進捗をみんなでモニターし、そうした数値を根拠の1つとしてビジネスの改善や計画のための議論をする習慣をつけていくのが、企業、組織でデータの活用を成功させるためには欠かせないステップだと思います。

以上。

データサイエンス・ブートキャンプ・トレーニング

データサイエンス、統計の手法、データ分析を1から体系的に学ぶことで、ビジネスの現場で使える実践的なスキルを身につけたいという方は、ぜひこの機会に参加をご検討ください!

ビジネスのデータ分析だけでなく、日常生活やキャリア構築にも役立つデータリテラシー、そして「よりよい意思決定」をしていくために必要になるデータをもとにした科学的思考もいっしょに身につけていただけるトレーニングとなっています。