もはや上位1%ではなく、0.1%との格差が広がるアメリカ

アメリカではよく上位1%の人たちがアメリカ人の全資産のかなりの部分を占めていると言われていますが、FRBが公開しているデータによるとその比率は30%ほどです。

ただ、ここでちょっとおもしろいのは、実はさらにその1%の中の上位1割に当たる人たち、つまり全体から見れば上位0.1%の人たちが、さきほどの30%のうちの半分近くほどを占めているのです。

それでは、こうした上位1%、または0.1%の人たちがアメリカ人の全資産に対して占める割合はいつも高かったのでしょうか。それともこの割合はどんどんと大きくなっていった、つまり格差が広がっていったのでしょうか。

全体に対する割合の推移

その推移を表したのが以下のチャートです。上位0.1%の人たち(青)の割合は1990年頃には8%ほどだったのが、その後30年ちょっと立った2023年には13%ほどとかなり大きくなりました。

ただ、その間に上位0.1%の人たちを除く上位1%の人たちの割合は14%から16%ほどと、そこまで変わっていません。

この期間にそれぞれのグループが全体の資産に占める割合がどれだけ変わったのかを表すために、データの最初の年である1989年を100としたときに、そこに比べてどれくらい大きく(または小さく)なったのかを示したのが以下のチャートです。

これで見ると、上位0.1%の人たちの割合が他のグループに比べてだんとつで上がったのがわかります。上位10%(上位1%から上位10%)、上位50%(上位20%から上位50%)、そして下位50%のグループは割合が下がっていますが、これはなんとなく想定されていたことでした。というのもリーマンショックの頃に起きた金融危機によって格差が広がったというのはこれまでにも様々な場所で語られてきたことです。

それこそ、ウォールストリート占拠運動というデモも2008年以降数年ほど盛り上がり、そこでは上位1%に対する富の集中が問題だと非難されてきました。

ところが上位1%も、そのさらに上の上位0.1%の人たちを含まなければ、そんなに富の独占が伸びているというわけでもなく、むしろ上位0.1%の人たちの割合こそが上がっているのです。

これがさらにおもしろいのは、どの年と比べるかによって変わってくる点です。

例えば以下は2000年と比べた割合の変化です。

そして以下は2010年と比べたものです。

ここから見えるのは、最近になればなるほど上位0.1%とそれ以外の上位1%の人たちが全体の資産に対して占める割合の差がどんどんと大きくなっていっているということです。

つまり、上位1%と言っても、上位0.1%に入っていない限り、実は全体に対する割合は伸びてないどころか、むしろ減っています。そして、この減少傾向は前回の金融危機(リーマンショック)以降顕著になっています。

割合が増える、減るというのはちょっとわかりにくいかもしれません。そこで、そもそも資産額はどれだけ変わったのかを見てみましょう。

純資産の伸び

こちらがそれぞれのグループの純資産が1990年以降どのように伸びてきたかを示すものですが、下位50%(紫)を除けばどのグループも大きく上昇していったのがわかります。

ただ、その上昇のスピードはどうでしょうか。例えば、上位0.1%のグループの資産の増え方のスピードは他のグループに比べて速いのでしょうか。

そこで、1990年を100%とした場合にどれだけ変わったのかを示したのが以下のチャートです。上位0.1%の人たちの資産は、1990年を100%とすると1118%、つまり11倍になったのに対して、上位0.1%の人たちを除いた上位1%の人たちは800%にとどまっています。もちろん、これは他のグループに比べればより大きな増加となっています。

ただ、これを2000年比で見ると少し違った傾向が見えてきます。というのは上位1%は上位10%、さらには上位50%と比べてもその伸び率はそんなに変わりません。

さらに2010年比でみて見ると、上位0.1%のグループの成長だけが他と比べて飛び抜けています。上位0.1%を除く上位1%の人たちは、上位10%、上位50%のグループが増えていくスピードとほぼ同じです。

上位1%ではなく、さらにその上の0.1%との格差がより大きくなっているとうことです。

ところで、こうした格差に嘆いていても何も始まりませんね。こうした格差が正しいかどうか、公平かどうか議論を続けても、おそらく何かが変わるわけではないでしょう。重要なのは、好きか嫌いかに関わらず私達はこうした現実の世界に生きているということです。

そこで、むしろこの上位0.1%の人たちの資産がなぜ他に比べて拡大していっているのか、何か私達にも実行に移せるヒントはないかと探ってみるほうが前向きではないでしょうか。

どこで差がつくのか

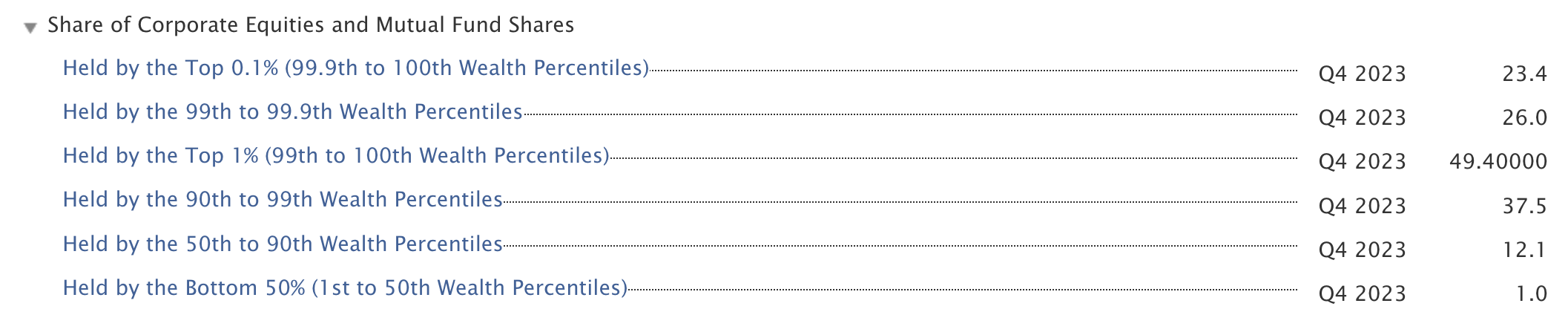

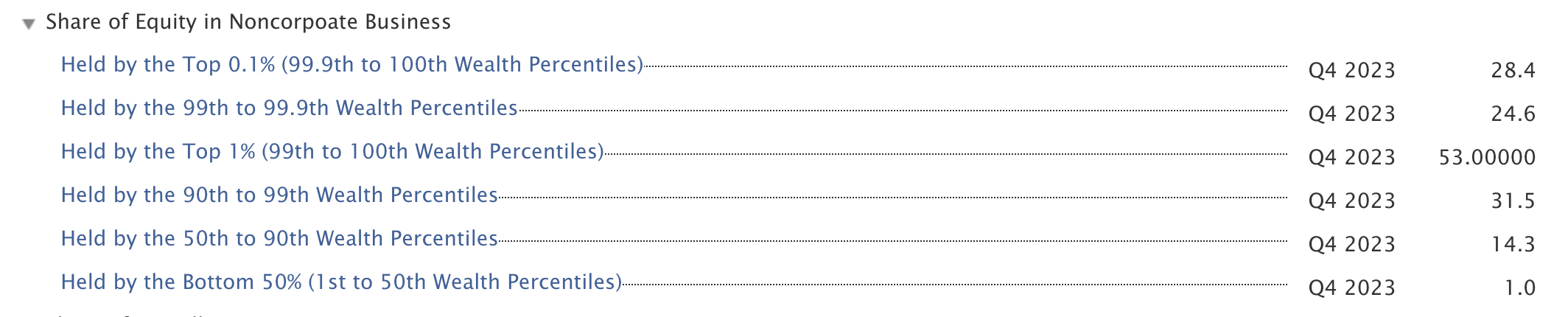

そこで他のグループと比べて大きな違いは何かと、資産クラスごとの割合のリストが載っているこちらのページを見てみると、株やファンドに対する割合が上位1%は他のグループに比べて大きいのがわかります。

以下はコーポレーションの株式。

さらに以下は有限、パートナーシップなどの形態を取る会社の株式。

こちらに上位1%、上位10%(上位1%を除く)、そして下から90%のグループによる企業の株式の持分割合をチャートにしてみると、上位1%は50%ほどを占めるのがわかります。ここでの上位1%には上位0.1%の人たちも含めています。

ただここでも実は上位0.1%(青)が割合を大きくしているのに対して、上位0.1%を除く上位1%のグループ(オレンジ)はむしろ若干減っています。

1990年比でのそれぞれのグループの割合の増減率をチャートにしたのが以下ですが、これを見ると上位0.1%が他のグループに比べて、ダントツで割合が増えていってるのがわかります。

このあたりが上位0.1%が残りの上位1%の人たちに比べさらに資産を増やしていったことと関係しているようです。

もちろん、元のお金が大きければ、自分の保有している株価が20%上がれば大きな違いが出ます。そしてそのお金がさらに株の数を増やすことになるという無限ループがありますから、そういう意味ではただ当たり前のことが起きているともいえるでしょう。

ただ、そうしたゲームが公平であるかどうかに関わらず、アメリカ人の超お金持ちの資産形成の1つの重要な要素が株式であり、そのゲームに参加するチャンスはほとんどの人たちにも開かれているという事実は認識しておく必要があると思います。

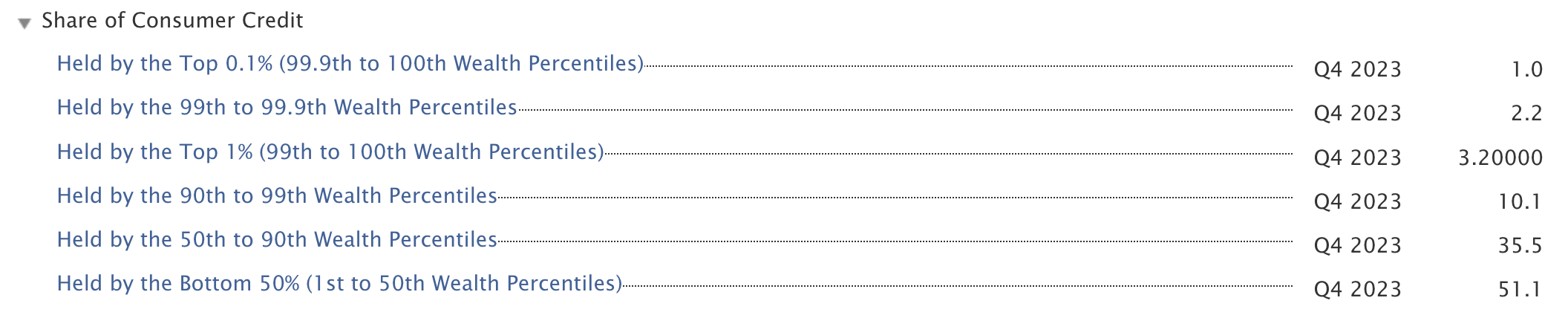

逆に下位層の人達が占める割合が多いのは、消費者クレジット(消費者金融、クレジットカードなど)です。

これも、もちろん貧しいから借金を増やさざるを得ないというのもあると思います。しかし、自分が必要とする以上に使ってしまったり、長期投資というリターンがかなり後にならないと実感できないものよりも、ショッピングなどすぐにリターンを実感できるものにお金を費やしてしまう人はいつまでたっても資産を形成することができません。逆に資産を形成することができる人は、今日の喜びをおさえて、将来の喜びに備えることができる人であり、そういう意味では株式など長期投資(デイトレードでなく)に資産の割合が多いというのは納得できるものであります。

上位1%の人はどれくらいの資産を持っているのか

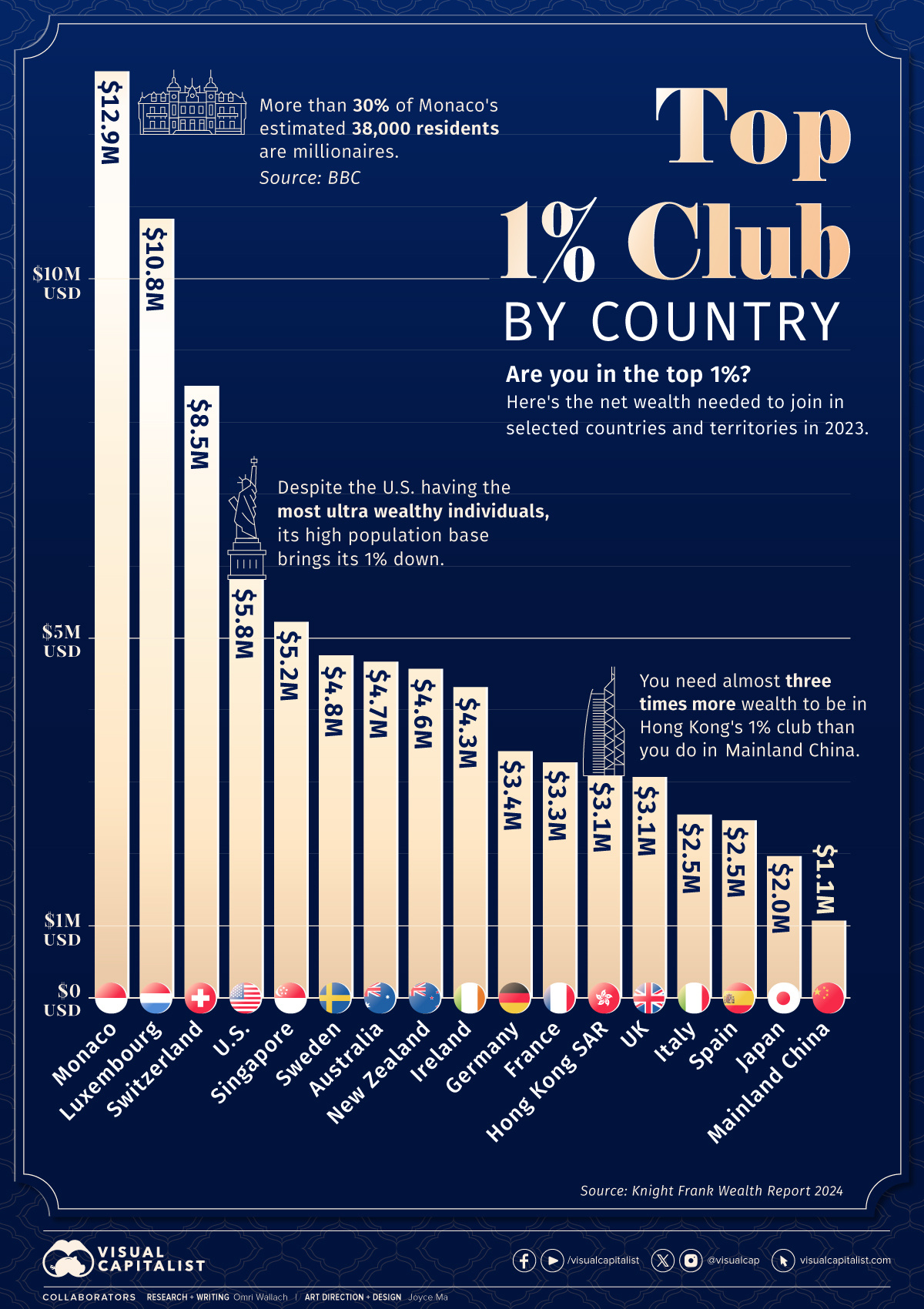

ちなみにインターネットでこのようなチャートが落ちていましたが、これによるとアメリカであれば上位1%クラブに入るには5.8ミリオンドル(約9億円)ほどが必要となるとのことです。参考までに日本の場合は、上位1%クラブは2ミリオンドル(約3億円)ほどとのことです。

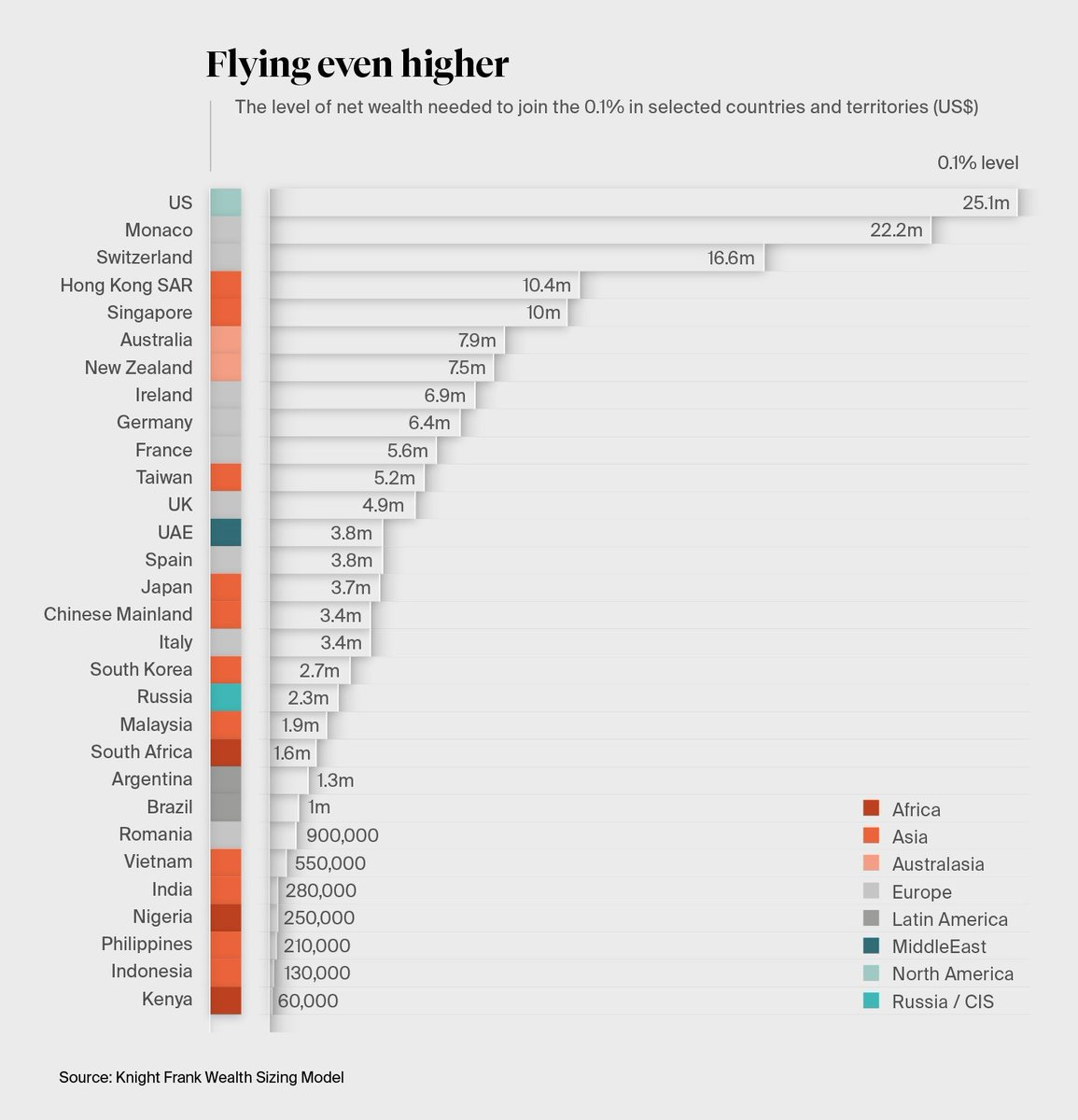

さらに上位0.1%クラブに入るにはアメリカであれば25ミリオンドル(約37億円)ほどが必要となるとのことです。日本の場合、上位0.1%クラブは3.7ミリオンドル(約5.5億円)ほどとのことです。

データサイエンス・ブートキャンプ・トレーニング

いつも好評のデータサイエンス・ブートキャンプですが、現在6月版への参加の申し込みを受付中です!

データサイエンス、統計の手法、データ分析を1から体系的に学び、ビジネスの現場で使える実践的なスキルを身につけていただくためのトレーニングです。

ビジネスのデータ分析だけでなく、日常生活やキャリア構築にも役立つデータリテラシー、そして「よりよい意思決定」をしていくために必要になるデータをもとにした科学的思考もいっしょに身につけていただけるトレーニングとなっています。

興味のある方は、ぜひこの機会にご参加検討ください!